Este projeto analisa filmes documentários que tematizam grupos marginalizados a fim de compreender os vários olhares presentes nas obras (do cineasta, do personagem e do espectador) e avaliar se rompem os estereótipos, as forças de poder e os clichês que influenciam a forma como nos situamos no mundo. Ao analisar filmes que “dão voz” àqueles cujos clamores não são ouvidos em sociedade, pretende-se descobrir as potências transformadoras do documentário e o quanto esta modalidade fílmica pode contribuir com a discussão da literacia audiovisual, uma vez que pode estimular a consciência crítica do espectador.

O cinema documentário e as mises-en-scène dos corpos invisibilizados

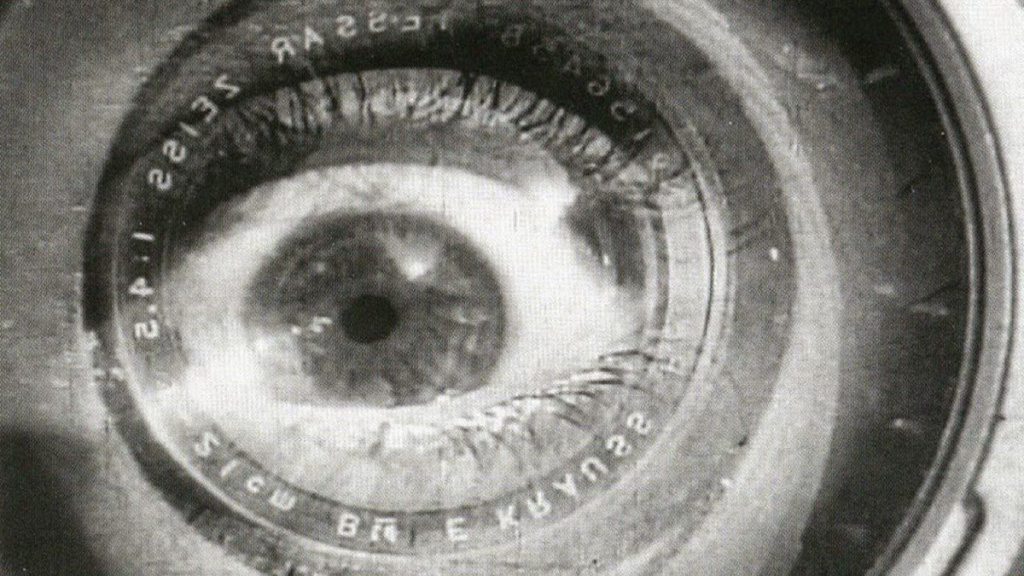

Fonte: Afrique 50 (René Vautier, 1950)

De acordo com Jean-Louis Comolli (2008), filmar é um gesto indissociavelmente político. O ato de ligar a câmera e a escolha do que filmar, de onde filmar, a proximidade ou a distância já revelam, de certo modo, na dimensão sensível da imagem, o pensamento e a política que amparam sua produção. Portanto, o ato de filmar não se trata apenas de escolher o que será visto e que fará parte da composição do enquadramento, já que, ao se posicionar diante de algo para filmar, todo um universo é deixado para trás, no fora de campo (ou no fora de quadro, já que ambos são intercambiáveis no âmbito do documentário).

Ao discutir a dimensão documentária do fora de campo, Jean-Louis Comolli ressalta que este remete àquilo que não é visível, mas vai além. Para o autor, o fora de campo diz respeito a um devir visível, algo que ameaça a cena constantemente. Trata-se, portanto, de uma dimensão temporal, e não apenas espacial, pois o devir visível abrange um antes e um depois da cena. Tomamos aqui, também, uma dimensão política do fora de campo como tudo aquilo que, de certa forma, está à margem, à sombra da sociedade e dos debates políticos.

O pensamento sobre um cinema politicamente engajado diz respeito às opções políticas ou ideológicas de quem filma. As lutas políticas têm sua visibilidade construída por meio da escritura do filme e de sua mise-en-scène. Para Comolli: “O que eu vejo me mostra de onde eu vejo e como eu vejo”. (COMOLLI, p. 2008, p. 99). O cinema, enquanto arte política, implica tomar posição, escolher um campo e um fora de campo. Advém daí, para Comolli (2008), o uso político do cinema, particularmente do documentário:

Se existe (eu acredito nisso) um uso político do cinema e, especialmente, do cinema documentário, se é verdade (eu acredito nisso) que com o cinema, arte do corpo, do grupo e do movimento, torna-se finalmente possível tratar a cena política segundo uma estética realista, trazendo-a da esfera do espetáculo para a terra dos homens, como as opções de escritura não trariam algo sobre a atual conjuntura? E o dispositivo fílmico, não daria conta do sentido que essa cena política rematerializada e reencarnada ganha ou volta a encontrar? “Filmar politicamente” (o slogan não é recente) já seria valer-se do cinema para compreender o momento político em que alguém filma. (COMOLLI, 2008, p. 124)

Reitera-se a hipótese de que o gesto de “filmar politicamente” (tomar posição, criar um ponto de vista) é capaz, senão de traduzir, ao menos de deixar inscrever algo de um contexto sócio-político, apreendido em situação, por um posicionamento contingente. O gesto de filmar implica dar visibilidade a algo.

Tomando a noção de Comolli do uso político do cinema como “arte do corpo, do grupo e do movimento”, nosso objetivo, nesta série de análises fílmicas do Observatório da Qualidade no Audiovisual, é pensar na construção de visibilidades no documentário, tendo em vista, justamente, os corpos invisibilizados pela sociedade. Buscamos pensar de que modo o cinema constrói as mises-en-scène dos corpos invisibilizados, marginalizados, abrangendo, nos textos, filmes feitos por e sobre mulheres negras e suas lutas; filmes sobre a população LGBT em diferentes contextos, como a cultura Drag Queen em Nova Iorque nos anos 1980 e 1990 e a cultura marginal no Brasil nos anos 1930; um cinema indigenista, preocupado com questões urgentes de demarcação de terras e a violência histórica cometida contra a população indígena; e, por último, filmes que abordam as religiões afro-brasileiras, no sentido de desconstruir os estereótipos construídos em torno delas, bem como o preconceito racial atrelado a esse estereótipo. O que pode o cinema diante das lutas políticas? Como construir a visibilidade de pessoas marginalizadas pela sociedade?

Trata-se, portanto, de um tipo de cinema que se localiza no fora de campo da produção mainstream e de um discurso hegemônico, que privilegia certas narrativas enquanto outras são marginalizadas. A história do cinema, de acordo com a historiadora Nicole Brenez (2006), sempre foi escrita do ponto de vista da indústria, porém, seria possível, quem sabe, escapar a essa lógica hegemônica. Em fórmula provocativa, para a autora, quanto menor for a visibilidade de um filme, maior é a sua eminência real e o seu potencial contestatório. Trata-se de um cinema de contra-informação, que chama atenção para os embates no campo simbólico, nos domínios da representação e da informação.

É importante ressaltar que corpos invisibilizados são sempre corpos em luta: sua existência, por si, implica em resistência. Logo, o cinema que confere visibilidade a esses corpos é um cinema de intervenção no real, que desestabiliza uma cena naturalizada e excludente. Deste modo, é possível aproximar o cinema politicamente engajado e as questões cinematográficas. Para Brenez, trata-se de um cinema que lida com história e memória, e que abrange um campo de invenção rico, complexo e avançado. A discussão proposta por Brenez permite pensar o cinema em toda sua complexidade, não se restringindo ao conteúdo político de um filme (mas trazendo-o para primeiro plano), ampliando suas implicações para a militância e a luta, sem desvinculá-lo das escolhas plásticas e poéticas que se colocam. A narrativa da história está ligada ao modo como ela é narrada. Essas são apenas possibilidades dentre muitas outras, que dizem de um gesto político de um cineasta, que vai muito além do conteúdo do filme, sendo expresso em sua forma e nos modos de sua produção.

Tendo em vista as relações entre cinema e política, o que propomos, a partir das formulações de Brenez, é um pensamento estético a partir do político, e não o inverso. Trata-se de perceber, nos filmes, em suas escolhas formais, os aspectos políticos, a maneira como esses corpos, invisibilizados, ganham um lugar, uma voz e uma nova visibilidade. Na primeira análise, Renata Dorea lança um olhar ao filme Kbela (Yasmin Thayná, 2015), filme que, através de performances, coloca em questão o corpo da mulher negra, as imposições estéticas, especialmente em relação aos seus cabelos. Trata-se de algo que diz respeito à padrões de beleza brancos, impostos às mulheres negras, mas também à violência sofrida por essas mulheres numa árdua luta por igualdade e dignidade. Aspecto fundamental da análise é não apenas a visibilidade aos corpos figurados no filme, mas, também, o fato de ser realizado por uma mulher negra – corpos excluídos também na história da realização cinematográfica. Tatiana Costa e Layla Braz ressaltam que os filmes do cinema negro “criam outras possibilidades de existência” (COSTA; BRAZ, 2018, p. 157), oferecendo ao espectador uma outra história dentro da história, uma experiência singular.

No segundo texto, Vinícius Guida retorna à cena de efervescência cultural da Nova Iorque dos anos 1980, com o documentário Paris is Burning (Jennie Livingston, 1991). Inserido no contexto do New Queer Cinema, o filme aborda a cena das Ballrooms nova-iorquinas criadas pela população LGBT afro-latinas. De acordo com Paulo Maia (2016), Jennie Livingston, apesar de não ser nem negra e nem latina, captou como ninguém as performances dessa população. No Manifesto Queer Nation, lançado em Nova Iorque, na Parada Gay de 1991, defende-se que “ser queer não é sobre um direito à privacidade; é sobre a liberdade de ser público” (Manifesto Queer Nation apud MAIA, 2016, p. 37). Surge daí a importância de conferir visibilidade aos corpos LGBT. Trata-se de um filme de de contra-informação, levando em consideração que, ainda de acordo com o manifesto, ser queer “é sobre estar nas margens, definindo nós mesmas; é sobre desfazer gêneros e segredos” (Manifesto Queer Nation apud MAIA, 2016, p. 37). O queer está distante do mainstream, das margens de lucro, do patriarcado.

Ainda abordando a visibilidade da população LGBT, num contexto outro, Lucas Caetano analisa Madame Satã (Karim Ainouz, 2002), levando em consideração a construção poética da personagem, bem como a hibridização entre as linguagens documental e ficcional. O filme conta a história de João Francisco dos Santos, mais conhecido como Madame Satã, bem como de um contexto urbano do Rio de Janeiro nos anos 1930 e 1940. Ao colocar em cena um personagem negro, pobre e homossexual, Karim Ainouz levanta uma discussão sobre corpo e gênero.

No contexto brasileiro, é impossível tratar dos corpos invisibilizados e marginalizados sem nos atentarmos à população indígena. Há uma importante cinematografia indigenista que é pouco vista e que busca dar voz e visibilidade a esses povos historicamente negligenciados pelo poder público. Buscando uma reflexão sobre o modo de vida do povo Guarani Kaiowá, Gabriel Telles analisa o filme À sombra de um delírio verde (Cristiano Navarro, 2011), filme que trata da luta da etnia por demarcação, bem como contra o avanço da monocultura da cana de açúcar no Mato Grosso do Sul. De acordo com o antropólogo Ruben Caixeta (2016), a história dos indígenas não se situa no passado, eles resistem e lutam por sobrevivência desde a chegada dos europeus ao Brasil e ainda hoje. Ele ressalta que “o povo Guarani Kaiowá é a prova de que o Brasil não é um país pacífico e que não respeita as diferenças e os direitos dos índios ocuparem sua terra, para sobreviver física e culturalmente” (CAIXETA, 2016, p. 123). Assim, o cinema passa a ser uma importante ferramenta contra o apagamento da cultura dos povos indígenas.

Por último, porém não menos importante, é a marginalização sofrida pelas religiões afro-brasileiras e aqueles que nelas creem. Felipe Gasparete retorna à Santo Forte (1999), importante filme de Eduardo Coutinho, que aproveita a visita do Papa João Paulo II ao Rio de Janeiro para conversar com os moradores da favela Vila Parque da Cidade sobre sua religiosidade. É importante notar que as experiências religiosas são fluidas, e que diferem muito das religiões em si. Chamamos atenção para o fato de que muitos dos entrevistados são negros e manifestam (não sem conflitos internos) vínculos com religiões de matriz africana. De acordo com Cláudia Mesquita e Ruben Caixeta (2018), o filme dá a ver uma religiosidade doméstica, de apropriação de diversas doutrinas, porém, com um claro protagonismo da umbanda na composição fílmica. Deste modo, os entrevistados são retratados como “personagens de suas próprias histórias” (MESQUITA; CAIXETA, 2018, p. 135), e a escolha de Coutinho por esse modo de escritura fílmica desconstrói qualquer tipo de estereótipo ligado às religiões e, de maneira particular, em relação aos rituais umbandistas, que, ainda hoje, sofrem muitos preconceitos.

Trata-se de uma ampla temática de análise, porém, há algo importante que as atravessa, que é a política dos corpos tradicionalmente marginalizados. O que buscamos, portanto, é perceber, através das operações fílmicas e da estética do documentário – e, em alguns momentos, da ficção – como o cinema figura esses corpos, como confere visibilidade a eles, num importante gesto político de posicionamento contra a lógica hegemônica, resultando em uma cinema de resistência – dos corpos e das imagens.

Por Julia Fagioli

Referências:

BRENEZ, Nicole. História das formas, 1960 – 2000. In: Recine, Revista do Festival Internacional de Cinema de Arquivo. Rio de Janeiro, Ano 3, nº 3, p. 36-57, dez 2006.

CAIXETA, Ruben. Martírio: o genocídio lento e angustiante de um povo indígena nas lentes de Vincent Carelli. In: Catálogo Forum.doc, Belo Horizonte, 2016.

CAIXETA, Ruben; MESQUITA, Cláudia. Uma conversa sobre Santo Forte. In: Catálogo Forum.doc, Belo Horizonte, 2018.

COMOLLI, Jean Louis. Ver e poder. A inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

COSTA, Tatiana Carvalho; BRAZ, Layla. Cinema e negritude: restituições de territórios e invenções de pertencimentos. In: Catálogo Forum.doc, Belo Horizonte, 2018.

Dossiê: Violência Social

O elevado número de ocorrências em destaque no noticiário brasileiro tem fomentado a discussão sobre a violência no país. Somente no ano passado, foram mais de 60 mil homicídios por motivos violentos, registrando um aumento de 40% nos últimos dez anos. Além dos números alarmantes, o que também chama a atenção é que 80% desses crimes não são solucionados, demonstrando fragilidades diversas, seja no papel do Estado, na Justiça e na própria sociedade (RAMOS, 2017). E, diferentemente do que a grande mídia desenha, a violência não está centralizada no Sudeste: em 2017, Rio Grande do Norte, Acre, Pernambuco, Ceará e Alagoas registraram as maiores taxas de mortes violentas por 100 mil habitantes. O primeiro estado do Sudeste a aparecer no ranking é o Espírito Santo, em 10º lugar (CAESAR; REIS, 2018).

Diante deste cenário, como discutir a violência e buscar medidas que possam efetivamente transformar esse quadro alarmante? Por onde começar? Quem deve agir?

Por se tratar de um problema de ordem social, é um tema que deve ser discutido em conjunto, contando com a contribuição dos diversos setores da sociedade. E o documentário tem um papel de grande relevância neste âmbito, uma vez que, segundo Comolli (2008), é um cinema construído em fricção com o mundo, investindo na potência dos afetos e na duração da fala. Os documentaristas tomam a realidade como sua matéria-prima, imprimindo nela novos olhares e sentidos variados que podem despertar outros afetos no espectador, afetos estes que o levem a refletir sobre sua posição no mundo. É nisto que reside a potência transformadora do cinema, que faz a ponte entre a arte e o mundo.

Conforme defende Rocha (2004), em A estética da fome, “não é um filme, mas um conjunto de filmes em evolução que dará, por fim, ao público a consciência de sua própria miséria”. Assim, cabe a nós avaliar como esses filmes articulam os sentidos e trabalham com os estigmas e estereótipos vigentes de modo a apontar para alguma possibilidade de transformação.

Avaliar os documentários nacionais que tematizam a violência social é uma forma de nos situarmos em nosso contexto e nas memórias recentes, buscando entender esse quadro complexo repleto de nuances distintas, mas que, visto no todo, traz alguns pontos em comum que merecem ser discutidos.

É a partir da década de 1990, mais precisamente com a obra Notícias de uma guerra particular, dirigida por João Moreira Salles e Kátia Lund, que a violência urbana ganha maior destaque no cinema nacional. A partir desta obra, descrita pelo próprio realizador como “um filme de urgência”, diversas produções com temas similares surgiram, seja no documentário ou na ficção, como Ônibus 174 (2002), Cidade de Deus (2002) e Justiça (2004), dentre outras. Desenhando os cantos obscuros de um Brasil urbano e desigual, essas obras continuam desafiando nossos olhares a refletir sobre a sociedade em que vivemos. Em relação ao documentário brasileiro, desde então é crescente o número de produções premiadas em festivais nacionais e internacionais, que possibilitaram o acesso aos filmes a um número também crescente de espectadores.

Desse modo, utilizando algumas categorias de análise como referências centrais (contexto, a voz do documentário, som e imagem – enquadramentos e planos, montagem, posição hegemonia x contra hegemonia, personagens, e identificação e projeção), buscaremos entender como esses filmes foram pensados e desenvolvidos e os possíveis impactos na sua recepção. Outra categoria de análise será o “risco do real” descrito por Comolli (2008) como a produção aberta ao real, sem roteiro, plano ou ideias prévias, onde a questão passa do “como filmar” para o “como fazer para que haja filme”. Para o teórico, é no risco que o documentário revela toda a sua potência e essência, deixando que o real penetre a cena, que os sujeitos revelem a sua essência e a sua verdade. Cabe, então, questionarmos: “será que esses filmes correm o risco para revelar a sua inscrição verdadeira?”.

Entendemos ser importante aproveitar o cenário atual para retomar as obras de 1990 até os dias atuais porque, assim como Comolli (2008), creditamos ao documentário a ousadia da criação, a qual também pode se converter em uma forma de luta.

Referências:

CAESAR, Gabriela; REIS, Thiago. Brasil registra quase 60 mil pessoas assassinadas em 2017. Portal G1, mar. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/brasil-registra-quase-60-mil-pessoas-assassinadas-em-2017.ghtml>. Acesso em 18 abr. 2018.

COMOLLI, Jean-Louis. Ver e poder: a inocência perdida – cinema, televisão e documentário. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

RAMOS, Beatriz Drague. Homicídios no Brasil são pouco elucidados, diz pesquisa. Carta Capital, dez. 2017. Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/sociedade/homicidios-no-brasil-sao-pouco-elucidados-diz-pesquisa>. Acesso em: 18 abr. 2018.

ROCHA, Glauber. Eztetyka da Fome. In: Revolução do cinema novo. São Paulo Cosac Anify, 2004. p. 63-67.

Tatiana Vieira

Luma Perobeli

Maria Beatriz Colucci

Olhares possíveis: a diversidade de visões no cinema documentário

Quando o cinema dava os seus primeiros passos, em um momento de total encantamento com “máquina de sonhos”, um ousado cineasta apresentava uma proposta paradigmática: o cine-olho. Em 1929, o russo Dziga Vertov lançava o filme “Um Homem com uma Câmera”, obra que ficou conhecida como metacinema, por desvelar ao espectador as operações do “olhar mecânico”. Em várias passagens, revelava-se o potencial da câmera de romper com os limites de espaço e tempo e de libertar o olhar humano de sua imobilidade. Ali, o olhar cinematográfico se mostrava um aparato privilegiado. Mas será que esse olhar é essencialmente neutro, capaz de escapar dos estereótipos, das forças de poder e clichês que influenciam sobremaneira o olhar humano? Será que ele guarda em si uma potência exclusiva?

Para buscar responder a essas perguntas, tomamos como referência documentários que tratam de públicos marginalizados, como pessoas em situação de rua, portadores de transtornos mentais, pessoas em situação de pobreza, moradores de favelas, travestis, imigrantes, drogadictos, dentre outros grupos. E identificamos nessas obras a força de três olhares que podem dar dimensões e interpretações distintas para as narrativas apresentadas: o olhar do cineasta (aquele que está por detrás da câmera e funde-se com ela), o olhar do personagem e o olhar do público. Os olhares sobre o mundo e suas representações são, por sua essência, dotados de subjetividade.

O real que se torna objeto de representação sofre um “retoque”, um enquadramento que cria uma nova existência. E desse produto, duas visões ainda podem sobrevir: a do personagem, que carrega consigo toda uma bagagem sobre o universo retratado, e a do espectador que, no caso da representação de pessoas marginalizadas, está acostumado, em seu cotidiano, a negligenciar sua existência e o ambiente em que vivem.

O filme documental, enquanto arte, não está contido somente em suas possibilidades de contar histórias dos sujeitos, mas também em sua potência enquanto produtor de novas narrativas. Contudo, sob múltiplas visões e interpretações, quem é o artista, afinal: o documentarista, o personagem ou espectador? Compreender como é feita essa arte é o que queremos com este projeto.

As vidas que nos escapam aos olhos no cotidiano podem ter muito mais vida no documentário do que no real. A diferença é que no documentário essas vidas são percebidas e, no real, muitas vezes elas nem existem. E são essas distintas percepções que nos instigam a buscar nas narrativas marginais os elementos que nos fazem ter interesse nesses modos particulares de estar, inventar e compartilhar mundos.

Por entender que a eficácia da comunicação – seja ela escrita, oral ou audiovisual – depende essencialmente da percepção e que essa percepção se dá de acordo com o repertório de cada um, nos desafiamos a analisar documentários que tratam de públicos marginalizados buscando compreender como cada olhar pode transmitir uma mensagem distinta, assim como gerar uma interpretação diferente.

Em que medida esses documentários deslocam o nosso olhar e nos levam à reflexão a partir de outras perspectivas? Até que ponto somos personagens ativos da cena, ou meros consumidores? Para que essas obras cumpram realmente a função social do cinema, não basta apenas que deem voz aos excluídos ou marginalizados. A forma como esses discursos são apresentados e os olhares a partir dos quais foram elaborados fazem a diferença. E, por isso, objetivamos, a cada semana, analisar uma obra específica buscando captar nelas os olhares possíveis: aqueles presentes em sua concepção e também os que estão na recepção.

Iago Rezende

Luma Perobeli

Tatiana Vieira

Comentar